Mystery Planet es un sitio web que ofrece noticias y artículos sobre ciencia y misterios. Para estar al tanto de todo lo que publicamos, además de seguirnos en nuestras redes sociales o suscríbete a nuestro boletín de noticias, te invitamos a nuestro canal de Telegram.

Un nuevo estudio presentado en la Reunión Nacional de Astronomía de la Royal Astronomical Society (NAM 2025), en Durham, propone una idea tan audaz como intrigante: la Tierra —junto con toda la Vía Láctea— podría estar ubicada dentro de un gigantesco vacío cósmico. Esta hipótesis, de confirmarse, ofrecería una posible solución a una de las mayores discrepancias de la cosmología moderna: la llamada tensión de Hubble.

La tensión de Hubble se refiere a la diferencia entre las dos formas principales de calcular la velocidad de expansión del universo. Por un lado, las observaciones del universo temprano —como las del satélite Planck— predicen una tasa de expansión más lenta que la que se mide en el universo más cercano y reciente.

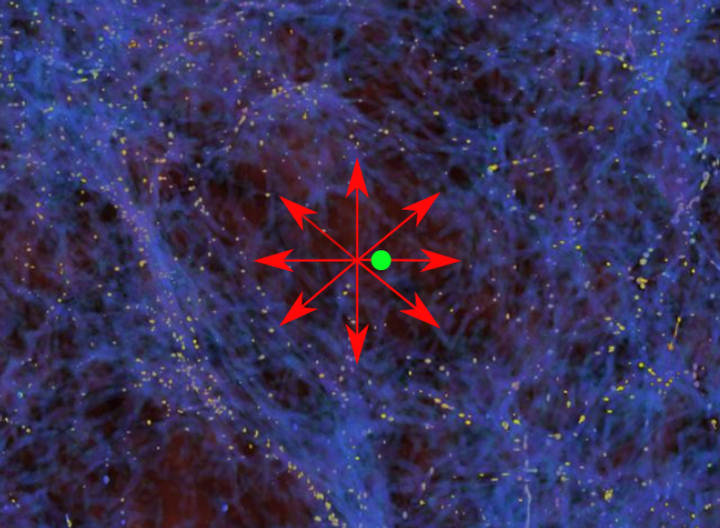

Según el astrofísico Dr. Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth, esta aparente contradicción podría explicarse si nuestra galaxia se encuentra cerca del centro de una enorme región menos densa que el promedio del universo: un vacío cósmico de aproximadamente mil millones de años luz de radio y con una densidad un 20 % inferior a la media universal.

Si estamos ubicados en una región con una densidad inferior al promedio, como el punto verde, entonces la materia fluiría alejándose de nosotros debido a la gravedad más fuerte de las regiones circundantes más densas, como lo indican las flechas rojas.

Crédito: Moritz Haslbauer y Zarija Lukic.

«Esto haría que la materia fuese atraída hacia las regiones exteriores, más densas, lo que aumentaría progresivamente el vacío en nuestra zona local», explicó Banik. «Como resultado, los objetos dentro de esta región parecerían alejarse más rápidamente, lo que daría la impresión de una expansión local más acelerada».

El eco del Big Bang respalda la hipótesis

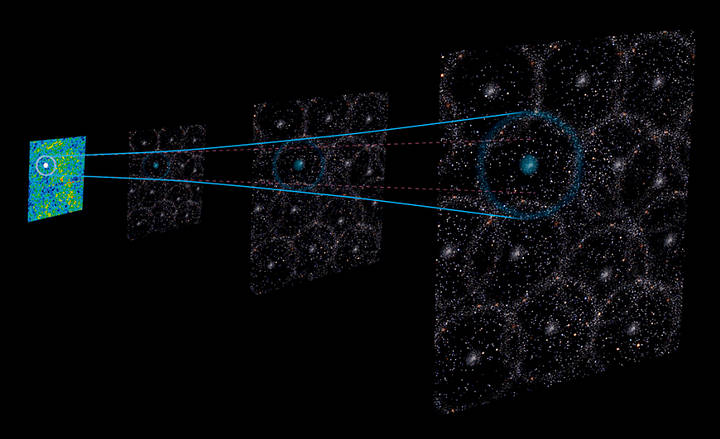

Lo más sorprendente es que las oscilaciones acústicas de bariones (BAO, por sus siglas en inglés) —conocidas como el «sonido del Big Bang»— respaldan esta idea. Estas ondas son vestigios de vibraciones en la materia primordial del universo, congeladas en el tiempo poco después de su formación, y hoy se utilizan como una especie de «regla cósmica» para medir su expansión.

Las oscilaciones acústicas de bariones (BAO), conocidas como el «sonido del Big Bang», respaldan la idea de un vacío local. Crédito: Gabriela Secara, Instituto Perimeter.

Al analizar los datos acumulados durante las últimas dos décadas, el equipo liderado por Banik descubrió que un modelo que incluye un vacío local es 100 millones de veces más probable que un modelo sin vacío ajustado a los datos del fondo cósmico de microondas medidos por Planck.

La clave está en cómo este vacío altera ligeramente la relación entre la escala angular de las BAO y el corrimiento al rojo, debido a los efectos gravitacionales locales. Este sutil cambio es lo que permite detectar indirectamente la presencia del vacío.

¿Una idea demasiado radical?

Contar galaxias en nuestra región local del universo también refuerza esta teoría, ya que su densidad parece efectivamente más baja que en zonas vecinas. Sin embargo, la existencia de un vacío tan extenso y profundo es polémica, ya que contradice el modelo cosmológico estándar, que predice una distribución de materia mucho más uniforme a escalas tan grandes.

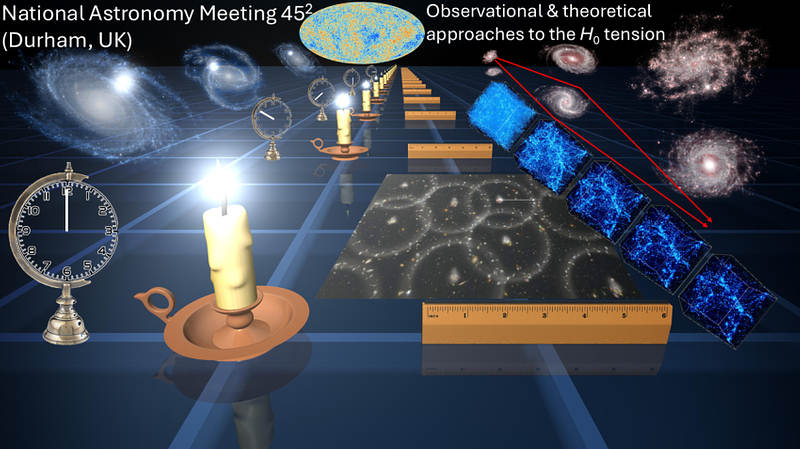

Aun así, los investigadores no descartan nada. El próximo paso será comparar este modelo con otros métodos independientes para reconstruir la historia de expansión del universo, como los cronómetros cósmicos: galaxias antiguas que ya no forman estrellas y cuya luz revela pistas sobre su edad y el grado de expansión del cosmos desde su emisión.

Las principales técnicas para trazar la historia de la expansión cósmica, como las supernovas —o «candelas estándar»— y los cronómetros cósmicos. Crédito: Dr. Indranil Banik.

Si futuras investigaciones confirman la existencia de este vacío local, podríamos estar ante un cambio de paradigma en la cosmología. No solo ayudaría a resolver la tensión de Hubble, sino que también modificaría nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el universo.

Después de todo, estar «en medio de la nada» podría tener más sentido de lo que imaginamos.

¿Te gustó lo que acabas de leer? ¡Compártelo!

Artículos Relacionados

Patricio Sepúlveda - 68 cafés

Patricio Sepúlveda - 68 cafés Lucas Daniel A. - 30 cafés

Lucas Daniel A. - 30 cafés Olga de las Heras - 18 cafés

Olga de las Heras - 18 cafés Omar S. - 8 cafés

Omar S. - 8 cafés