Mystery Planet es un sitio web que ofrece noticias y artículos sobre ciencia y misterios. Para estar al tanto de todo lo que publicamos, además de seguirnos en nuestras redes sociales o suscríbete a nuestro boletín de noticias, te invitamos a nuestro canal de Telegram.

Una nueva investigación pone la edad del universo en 26.700 millones de años.

El universo podría tener el doble de edad que las estimaciones actuales, según un nuevo estudio que desafía el modelo cosmológico dominante y arroja nueva luz sobre el llamado «problema de galaxias tempranas imposibles».

«Nuestro modelo recién diseñado extiende el tiempo de formación de galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga 26.700 millones de años, y no 13.700 millones como se estimó anteriormente», dijo el autor Rajendra Gupta, profesor adjunto de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa.

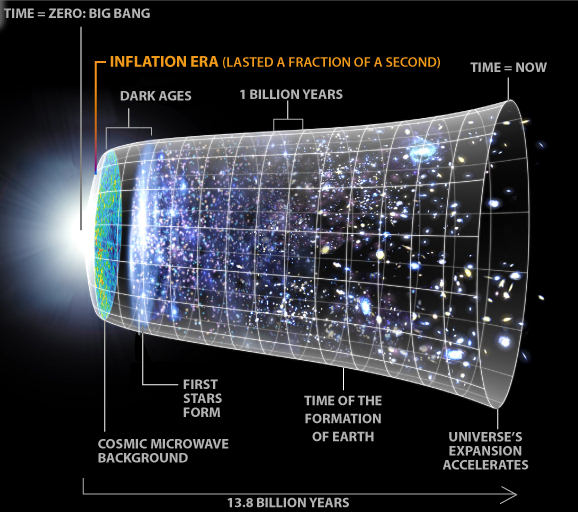

Durante años, los astrónomos y físicos han calculado la edad de nuestro universo midiendo el tiempo transcurrido desde el Big Bang y estudiando las estrellas más antiguas basándose en el corrimiento hacia el rojo de la luz proveniente de galaxias distantes. En 2021, gracias a las nuevas técnicas y los avances tecnológicos, la edad de nuestro universo se estimó así en 13.797 millones de años utilizando el modelo de concordancia Lambda-CDM.

HD 140283, también conocida popularmente como la estrella de Matusalén (en analogía con el personaje bíblico), es una estrella situada a unos 190,1 años luz de la Tierra. Se ha estimado que tiene 14,46 ± 0,8 miles de millones de años, lo que la convierte en la estrella más antigua conocida del universo. Su edad es similar a la edad actualmente estimada del universo, 13,787 ± 0,02045 miles de millones de años, por lo que existe una clara discrepancia en la medición de la edad del propio universo ya que no puede haber una estrella más antigua que el propio universo, lo que hace pensar que el cosmos es más antiguo de lo que se estima.

Sin embargo, muchos científicos se han sentido desconcertados por la existencia de estrellas como Matusalén, que parecen ser más antiguas que la edad estimada de nuestro universo, y por el descubrimiento de galaxias tempranas en un estado avanzado de evolución que fue posible gracias al telescopio espacial James Webb. Estas galaxias, que existen apenas unos 300 millones de años después del Big Bang, parecen tener un nivel de madurez y masa típicamente asociado con miles de millones de años de evolución cósmica. Además, son sorprendentemente pequeñas en tamaño, lo que agrega otra capa de misterio a la ecuación.

Luz cansada

Estimar la edad del universo no es diferente a adivinar el cumpleaños de un niño en función de su altura. Los objetos en la distancia —en todas las direcciones— se ven un poco más rojos de lo que sus patrones característicos de luz podrían hacernos esperar. La explicación más probable es que el espacio se expande, separando esas ondas de luz como un resorte tirado.

Dado que la luz tarda en viajar, la luz más roja es una luz más antigua, ya que ha recorrido una distancia mayor. Trabajando hacia atrás en esta tasa de crecimiento estimada, es posible usar la expansión para determinar cuándo el universo era un volumen compacto hirviendo con energía concentrada.

De todas formas, este no ha sido el único intento de explicar por qué la luz en la distancia se ve más roja. En 1929, el astrónomo suizo Fritz Zwicky sugirió que la luz simplemente perdía su impulso sobre extensiones tan vastas de espacio. Menos energía significa una frecuencia más baja y longitudes de onda más largas, cambiando el espectro de objetos brillantes y distantes.

Básicamente, la luz se «cansa».

Si bien Zwicky más tarde logró un descubrimiento histórico que establecería el gran misterio de la materia oscura, su hipótesis de la luz cansada sufrió demasiados problemas para lograr el grado de teoría, dejando el modelo del universo en expansión como la teoría de elección.

Constante de acoplamiento

Pero el profesor de Ottawa deja claro en su nuevo estudio que eso no significa que los dos conceptos sean mutuamente excluyentes. Una combinación podría incluso ayudar a resolver por qué los primeros cuásares y galaxias parecen tener miles de millones de años. También podría ayudar a explicar por qué se ven más pequeños de lo esperado a pesar de sus masas bien desarrolladas.

La hipótesis híbrida de Gupta supone que el universo realmente es tan grande como creemos, habiéndose expandido a su tamaño a partir de un evento Big Bang en el pasado. Comienza con dos modelos de universo en expansión: uno basado en suposiciones estándar sobre la uniformidad y la planitud del cosmos y un segundo que introduce algunos ajustes relacionados con lo que se conoce como una «constante de acoplamiento».

Imagen de galaxias tempranas lejanas tomadas por el telescopio espacial James Webb. Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI.

Las constantes de acoplamiento describen interacciones de fuerzas entre partículas, como la forma en que los campos electromagnéticos de dos protones que se encuentran muy cerca afectarán el comportamiento del otro de maneras específicas.

Todas las fuerzas tienen una constante de acoplamiento, que no es necesariamente constante y cambia con la energía. Esto deja espacio para que las constantes de acoplamiento varíen lo suficiente como para afectar el comportamiento de la luz. Si esta constante ha cambiado con el tiempo, nuestros cálculos sobre la edad del universo podrían estar fuera de lugar en una cantidad significativa.

Reviviendo una vieja hipótesis

Uno de los problemas con la teoría de la luz cansada es que una pérdida de energía en una onda de luz se correspondería con una pérdida de impulso, lo que afectaría la apariencia de objetos muy distantes. Dado que las galaxias antiguas se ven inusualmente pequeñas, este conflicto podría ser una razón para reconsiderar la hipótesis.

Como sucede cuando las observaciones no se alinean del todo con las expectativas, los científicos arrojan todas las ideas que se les ocurren al problema para ver qué se mantiene. Algunos son mundanos, otros extravagantes y otros desentierran los cadáveres de hipótesis muertas para ver si tienen latidos después de todo.

Cualquiera que sea la explicación que quede al final, es casi seguro que cambiará la forma en que vemos nuestro universo y su deslumbrante contenido evolucionará.

Esta investigación de Gupta ha sido publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

¿Te gustó lo que acabas de leer? ¡Compártelo!

Artículos Relacionados

Patricio Sepúlveda - 68 cafés

Patricio Sepúlveda - 68 cafés Lucas Daniel A. - 30 cafés

Lucas Daniel A. - 30 cafés Omar S. - 8 cafés

Omar S. - 8 cafés Antonio de Jesús G.V. - 2 cafés

Antonio de Jesús G.V. - 2 cafés