Mystery Planet es un sitio web que ofrece noticias y artículos sobre ciencia y misterios. Para estar al tanto de todo lo que publicamos, además de seguirnos en nuestras redes sociales o suscríbete a nuestro boletín de noticias, te invitamos a nuestro canal de Telegram.

Un nuevo estudio internacional revela que los planetas conocidos como «supertierras» —más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno— son comunes en otras partes de la galaxia, incluso en órbitas lejanas similares a las de Saturno en nuestro sistema solar.

Esta ilustración muestra los resultados de un nuevo estudio que midió las masas de numerosos planetas en relación con las estrellas que los albergan, lo que permitió obtener nueva información sobre las poblaciones de planetas en dirección al bulbo de la Vía Láctea. Este estudio, publicado en la revista Science, demuestra que las supertierras son comunes y las sitúa en contexto junto a los planetas gigantes gaseosos. Crédito: Universidad de Westlake.

El hallazgo, liderado por astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian (CfA), incluye el descubrimiento de un planeta aproximadamente dos veces más grande que la Tierra, ubicado a una distancia de su estrella mayor que la de Saturno respecto al Sol. Este resultado, publicado en la revista Science, desafía la idea de que solo los planetas gigantes pueden formarse en regiones tan alejadas de sus estrellas.

«Encontramos una supertierra en un lugar donde antes solo se conocían planetas miles o cientos de veces más masivos que la Tierra», explicó Weicheng Zang, autor principal del estudio y miembro del CfA.

El equipo utilizó una técnica llamada microlente gravitacional, que aprovecha el efecto de amplificación de luz cuando un objeto masivo, como un planeta, pasa frente a una estrella distante. Este método es especialmente eficaz para detectar planetas lejanos, en regiones intermedias o exteriores de sus sistemas. La investigación es la mayor de su tipo hasta ahora, triplicando el número de planetas analizados previamente con esta técnica e incluyendo cuerpos hasta ocho veces más pequeños que los identificados en estudios anteriores.

La red utilizada, la Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet), cuenta con telescopios en Chile, Sudáfrica y Australia, lo que permite monitorear el cielo de forma continua. Según el profesor Shude Mao, de las universidades Tsinghua y Westlake en China, los datos actuales ofrecen pistas sobre cómo se forman los planetas fríos, y se espera que en los próximos años la muestra aumente cuatro veces, lo que permitirá afinar aún más los modelos de formación planetaria.

Sistemas diferentes al nuestro

Nuestro sistema solar está compuesto por planetas pequeños y rocosos en su interior (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y grandes gigantes gaseosos en las regiones externas (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Hasta ahora, las búsquedas de exoplanetas realizadas por telescopios como Kepler y TESS habían mostrado que otros sistemas podían albergar planetas de diversos tamaños, pero principalmente en órbitas internas. Este nuevo estudio demuestra que las supertierras también son frecuentes en las zonas externas de los sistemas planetarios.

«Este trabajo nos muestra que los planetas —especialmente las supertierras— en órbitas más allá de la de la Tierra son abundantes en la galaxia», señaló Jennifer Yee, coautora del estudio y astrónoma del Observatorio Astrofísico Smithsoniano.

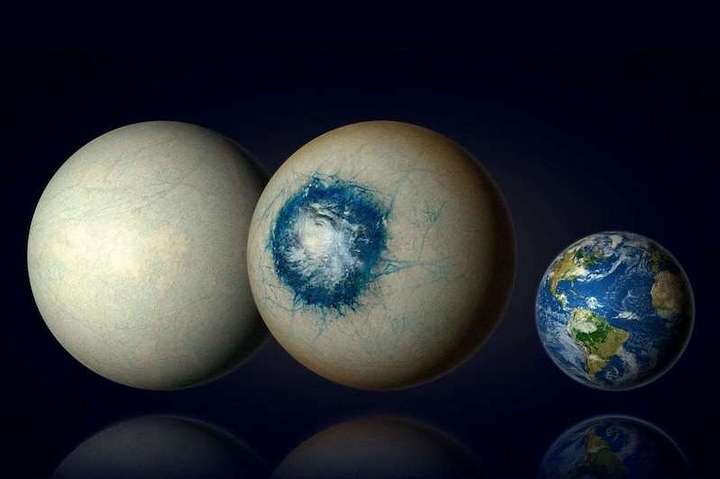

Algunas supertierras son realmente extrañas. Por ejemplo, la llamada LHS 1140 b podría ser un mundo oceánico en forma de «ojo» o «diana», donde un océano circular está rodeado de hielo (centro). O bien, podría ser un mundo oceánico con una corteza superficial de hielo encima (izquierda). A la derecha, la Tierra aparece a modo de comparación en esta imagen ilustrativa. Crédito: Benoit Gougeon/Universidad de Montreal.

Por su parte, Youn Kil Jung, del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencia, añadió: «Este resultado sugiere que en órbitas parecidas a la de Júpiter, la mayoría de los sistemas planetarios podrían no parecerse al nuestro».

El equipo también busca determinar cuántas supertierras existen en comparación con los planetas de tamaño Neptuno, y ya han concluido que al menos existen en igual cantidad.

La investigación contó además con datos del Optical Gravitational Lens Experiment (OGLE) y del proyecto MOA (Microlensing Observations in Astrophysics).

¿Te gustó lo que acabas de leer? ¡Compártelo!

Artículos Relacionados

Patricio Sepúlveda - 68 cafés

Patricio Sepúlveda - 68 cafés Lucas Daniel A. - 30 cafés

Lucas Daniel A. - 30 cafés Omar S. - 8 cafés

Omar S. - 8 cafés